2002.07.02自由時報《香港主權移轉五週年系列報導九》

記者蘇永耀╱特稿

香港歸併中國昨日屆滿五年,市區沒有太多自發性的慶祝活動,倒有不少示威團體在抗議,整個香港多瀰漫對經濟衰退的悲觀與不滿情緒,一國兩制指標股的重挫,讓來港觀禮的中國國家主席江澤民也頗為低調,僅強調協助香港發展經濟,連拿一國兩制適用在台灣的統戰用語,大概也自感羞慚,而沒有再拿出來。

究其實,特首董建華領導的政績不彰是為主因,雖然續任特區政府行政長官,但董建華對於未來五年,並未擘劃任何宏偉的施政藍圖,昨日的就職演說集中在如何「解決香港經濟及失業問題」上,現今香港已是「自顧尚且不暇」,昔日東方明珠的丰采,看樣子,只能留待歷史追憶。

針對已突破百分之七失業率的香港經濟,新任的工商及科技局局長唐英年上週便坦承說:「在我有生的一天,香港的失業率再也不會回到九七時期的百分之二。」這番表白,不啻再為香港往日繁華敲下喪鐘,而據專家估計,香港失業率今年應會超過百分之八。

香港經濟表現不佳,原因固然很多,但若如特區政府一樣,僅把問題歸咎全球經濟不景氣,或是美國九一一因素影響等,恐怕也是見樹不見林;既然都是國際因素,為何同屬外向型經濟的新加坡、南韓等都能有所復甦,失業率也不致像香港如此攀高?香港經濟困境的根由,顯在本身。

依照「一國兩制」的設計原理,在於保有香港的資本主義路線;尤其面對中國大陸才剛市場經濟學步,主體仍是社會主義的經濟體制,香港要有發展性,重點應在維持「兩制」區隔,將香港的特殊性、國際化繼續發揮,但港府卻反其道而行,董建華雖說「背靠中國」,卻像是「靠向中國」,將整個香港往「一國」傾斜。

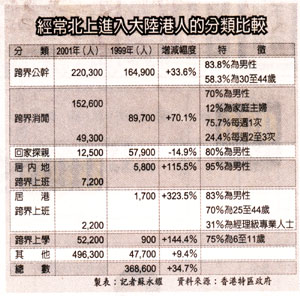

所謂向中傾斜包含雙重含意,一者是因大陸經濟的磁吸效應,有愈來愈多的香港人流、物流、金流投往內地,香港本地已漸被掏空;另方面,中國的政治文化、企業文化也開始侵入香港,香港累積不易的法治精神已出現鬆動,也連帶讓國際投資卻步。

以目前每天有一百五十名大陸移民來到香港的速度計算,三十年後,大陸移民將增至一百六十二萬人,然而,現在香港的六百七十餘萬人,就已有為數不少的大陸內地移民,很明顯地,香港正面臨「國內與國際」兩股勢力的替換過程,今之香港已非昔日香港,漸成大陸沿海的一般城市。

香港前政務司司長陳方安生受訪時便認為,香港與中國大陸經濟融合並非優點,香港應該認清本身的優勢,保留自己的特點,才能盡情發揮一國兩制優點;可是董建華領導的港府似未能體察情勢,不論去年所提的「中港自由貿易區」概念,或是強調建立兩地更密切的經貿安排等,都還是把發展重心放在中國。

然而,以現在中港之間已愈來愈密切的趨勢,不僅未能稍解香港經濟的燃眉之急,甚至出現更加惡化情形,港府這套因循並強化中港「一體化」的經濟佈局,又如何能改善香港的經濟低迷呢?可怕的是,香港不僅向「一國」傾斜而自主性漸失,從希望建立自由貿易區的想法,可進一步看出香港早已失去獨立性格,港府許多作為,反而是想向大陸「撈好處」、搞特殊待遇,香港經濟學家便認為,九八、九九年的亞洲金融危機,北京政府堅持人民幣不貶值,其中就有很大的「香港因素」。

一國兩制的結果,不是讓香港保有特色,而是逐漸趨同,或是如香港輿論所批評的,董建華把香港搞得愈來愈像大陸的「國有企業」,由於香港作為一國兩制的樣板不容失敗,反使中國產生更多的介入與干預,給予更多待遇或優惠,但這不僅使一國兩制神話不攻自破,也引起大陸其他省分的不滿,造成中央與地方的緊張關係,北京為了這個巨大無比的「國有企業」,也似乎有點灰頭土臉。

反觀台灣,雖然台灣與香港在體制上有諸多不同,無法全然類比,但因中國意圖將一國兩制強加在台灣身上,並拿香港作為一國兩制試驗區,所以,針對中國的統戰伎倆,台灣方面就應該要有更多的關注,就其缺漏與不合理,要有更多的批判。

而香港與台灣最大不同處,在於台灣已是主權獨立的民主國家,但香港只能被動接受中國的主權歸併,沒有外交權的香港,連與其他國家洽簽自由貿易協定都被北京禁止時,香港漸與中國結合一體,似乎也是九七後的必然發展,這正說明一國兩制是造就香港現今頹敗的元兇,受此禁錮,香港猶如籠中鳥,漸與國際脫軌了。

香港的殷鑑不遠,台灣在構思全球佈局時,固然要考量大陸的市場,但也應高度重視對大陸經濟的傾斜情形,以目前台灣對中國經貿依賴度達近兩成比率,便已高居全球之冠,加上台灣正與港府一樣,日益放寬與中國之間的人流、物流與金流,看看香港,想想自己,怎不引起國人的深刻警惕呢?很多事情原在為與不為,港府提不出新的政策良方,只是因循中港一體化之勢,繼而加速力道,並期待北京出面相挺,表面是順應情勢,其實是逆勢而為,因為香港是以自由經濟體制作為吸引國際投資,如今港府、北京政府均介入,不僅象徵一國兩制承諾告終,就連原本的自由經濟體制也被破壞殆盡。

台灣的情況亦復如此,如果說積極開放大陸政策或三通是順應民意,那恐怕得先探究民之所欲為何?連同屬亞洲四小龍的香港都在短短的五年期間,因漸往中國化、內地化後,由絢爛轉趨衰退,顯見大陸的磁吸效應何其速也;若台灣步入香港後塵,相信這樣的發展,也非台灣民眾所真正的期待。

台灣原就較香港擁有更大的優勢,不僅在於地緣位置可與大陸維持一定的安全距離,也因居於環太平洋島鏈的海空樞紐,深受國際關注;雖然台灣國際化腳步略落後香港,但絕對具有更大的發展潛力,但也就是如此,連國際化程度頗高的香港,都會在短時間內黯然失色,台灣應更謹慎把握目前所擁有者,加速國際化腳步,而非逆勢飛蛾撲火,加速中國化,而把僅存的國際化籌碼消耗殆盡。

國際化與中國化本就是一種相互拉鋸的戰略平衡關係,如果中國化傾向明顯,使得台灣欠缺特殊性與緩衝性,就如同現今的香港一樣,只會讓國際投資與合作退潮,然而,國際化程度若能提高,便能扮演經濟的火車頭角色,或居垂直分工的樞紐角色,甚至可以增加台灣的安全係數,往更常態與正常化的兩岸關係發展,這才是台灣發展的利基,也是香港經驗所帶給的教訓。