2002.07.02自由時報《香港主權移轉五週年系列報導十》

特派記者陳中興╱香港專訪

經濟負成長、失業率攀升、資產縮水等衰退現象,近二年來同時在香港與台灣等兩地經濟指標中出現。

港台兩地在許多先天條件上或有差異,但在中國市場的「磁吸效應」下,港台面臨的問題卻極為雷同。而台灣不斷有人提出「產業空洞化」問題,也有人質疑,台灣繼半導體、資訊工業之後,下一步要靠什麼過活?台灣有此疑慮,香港的類似問題則顯然已經爆發。

香港自一九六○年代起,紡織業陸續移往中國,到一九九六年時,香港製造業佔總產值比重已低至僅七點九二%,當時港府正打算發展高科技產業,五年來,香港製造業比重不但沒有上升,反而跌落到五點八五%,製造業無法提供必要的就業機會。

香港理工大學中國商業中心主任陳文鴻進一步分析指出,香港依賴服務業為生,但在中國大陸對外開放後,貨品進出口漸不再依賴香港,香港因各項成本高昂,沒有新而具競爭力的服務業產生,形成最大經濟危機。

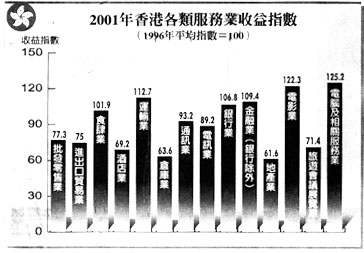

據香港統計處發佈資料顯示,香港零售業、批發業、進出口業、酒店業、倉儲業、地產業、會展旅遊業的業務收益指數,分別只達一九九六年平均收益指數的六十一點六%到八十二點三%。只有保險業、電影業、電腦服務業等,產業收益指數較九六年成長二十%到三十%;其他居於主流地位之銀行業、金融業、食肆業,幾乎只達一九九六年的收益水準,這些廣義服務業佔香港總產值比重高達九成以上。

陳文鴻說,如果香港要控制華南貨流依舊從香港進出口,港府就應該完全撤除香港與大陸邊界的通關限制,包括開放二十四小時通關、九廣鐵路全天通車等。但此舉又會加速香港消費內地化,香港房地產價格也會全面崩潰,香港政府投鼠忌器的結果,讓深圳地區貨品通關至少要花上一天時間,於是深圳的鹽田港應運而生,香港貨櫃碼頭吞吐量已經出現衰退,香港不再是珠江三角洲貨物吞吐的唯一選擇。

大陸對外開放的結果,金融業直接可到中國內地設點,商務客在大陸內地也可獲得良好服務,香港作為中國大陸對外門戶的角色,在過去幾年內出現根本性變化。

對於造成香港在九七主權回歸後經濟大崩盤的原因,香港總商會會長翁以登分析,主要是「外圍因素」,包括全球化風潮、中國入會、美國反恐戰爭,以及自九○年代延續至今的香港房地產泡沫經濟崩潰。

翁以登所代表的是佔全港八十%以上商業營業額的資本家團體,其中有很大比率是傳統上在香港獨領風騷的地產商。但他仍強調,過去香港地產增值太快,沒有一個產業能像投資房地產那樣好賺,導致其他產業發展遭到排擠;而一旦地產價值崩盤,整串因地產業而生的服務也隨之瓦解。

但包括香港勞工界、學術界甚至媒體界,都認為香港特區政府對經濟大環境因應失當或根本拿不出對策,對於香港經濟衰退產生了「落井下石」作用。

當台灣政府喊出類似「挑戰二○○八」等政策口號時,總是得到輿論界一陣奚落,但香港職工盟理事長、立法會議員劉千石卻認這是一種「幸福」。

劉千石羨慕台灣,因為台灣可以說「我要和中國拚」,但香港卻不敢說「我要和上海拚」。

香港的對手明明是上海,上海與香港競爭國際投資、競爭金融中心、競爭高科技產業,但港府居然連喊出「以上海為假想敵」的勇氣都沒有!既沒有願景,又談何努力目標。

香港職工盟秘書長、立法會議員李卓人說,香港最高民意機關│香港立法會共有六十席議員,但其中有三十席為功能別指定,六席為八百人選舉委員會指定,只有二十四席來自市民直選;且依據香港基本法第七十四條規定,立法會議員凡是提出有關預算與重大政策之提案,事前必須獲得特首書面同意,方能在立法會中討論,李卓人說,有了這條法律,立法會議員根本沒有人主動提案,立法會功能無法充份反映民意,而整個香港特區政府的施政更與民意背離。

李卓人說,香港政府向來是「自由市場的膜拜者」,他們凡事相信自由市場,但有很多問題卻是自由市場所不能解決的。

以往大陸工人層次低,現在大陸工人層次已經不低,工資卻比香港低,香港政府放任市場運作,香港基層工人的生活誰來照顧?香港需要製造業,但港府卻從來不主動發展製造業,一切推給自由市場。

曾擔任兩岸當局智囊的陳文鴻舉例指出,政府財經政策應該是反景氣循環的,但特區政府卻是「順景氣循環」,在香港景氣下滑時,還帶頭緊縮支出,公務員裁員減薪。

陳文鴻說,香港需要一個開放而能廣納專家與民意的施政體制,但很可惜的,香港的執政當局卻是一個封閉而一意孤行的團隊。

劉千石則痛批,明明是香港政府自己的權利,但港府偏偏要將「居港權」的法律終審權交給北京,甚至連北京都不曾向港府要求拿回終審權。

港府在九七回歸後,逐步擴大港人在大陸親屬來港依親定居額度,由九七前的每天七十五人,目前已擴大到每天一百五十人。這些基於人道理由開放入港定居的大陸移民,有一大半是未成年子女,對於香港人口老化有導正作用,但部份新移民則直接投入香港就業市場。

由於大陸來港人士對於低薪的接受度較高,因此對香港基層、低技術勞力產生的排擠效應相當明顯。香港總商會會長翁以登坦承,任何一個社會都害怕移民,但香港對於大陸新移民卻沒有拒絕的權利。

香港主權回歸中國五年來,經濟加速與中國大陸內地整合。香港資金流入中國早在一九六○年代即開始,至今香港是中國第一大境外資金來源。在回歸之後,香港居民在中國境內投資、消費均呈現進一步深化。

香港著名時事評論員、鳳凰衛視副社長曹景行分析香港在這波景氣下滑中,依照受害程度可分為以下三類:

第一是持續在大陸獲利者。這類港人完全感受不到香港的經濟衰退,因為他的主要利益在中國內地,居留在香港的時間也不長。

第二是沒有直接遭受損失,但生活壓力加大,這是大部份香港人的處境。

第三則是包括負資產者、失業者、初入職場的新鮮人在內的就業弱勢者。

曹景行認為,以上第一類是香港所獨有的現象,第二、三類則和台灣的情況很類似。

面對中國大陸強大的磁吸效應,陳文鴻認為,香港別無選擇,只能一步步加深與中國經濟的連動,透過更加方便的通關,搶回香港作為華南貨物進出口港的地位。但是,台灣不同,香港經濟規模小,大陸有能力托起香港經濟,但台灣的經濟規模太大,只能靠自己。

陳文鴻認為,台灣應該與美國、日本簽訂自由貿易區,與美、日完成經濟整合,才是上上策。但要達成這項目的卻很難,因為北京不可能坐視台、美、日的經濟結盟。

(本系列報導全文完)