2007.05.18大紀元時報

中國制度信用與道德信用的瓦解

■ ☉何清漣(旅美經濟學者)

今年5月初《紐約時報》以長幅的報告報導,披露了巴拿馬因為進口了中國出口的假甘油而導致人們藥物中毒。至今為止,至少已經有365人因為藥物中毒死亡。(新唐人) |

《紐約時報》5月6日發表〈從中國到巴拿馬,有毒藥物的蹤跡〉(From China toPanama, a Trail of Poisoned Medicine)一文,指出一種來自中國的有毒藥物糖漿在巴拿馬害死300餘人,從而將國際社會有關中國有毒食品及中國製造缺乏安全的討論與報導推向高潮──整個4月,從歐洲、北美和亞洲接連傳出從中國進口的食品、寵物食品及其他產品不符合安全標準或有害健康的消息。

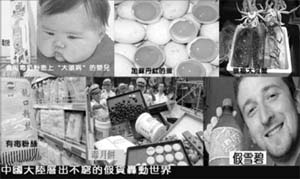

這裡且列舉數端:歐洲委員會4月19日推出2007年商品安全評估報告,在該報告列舉的924種在歐盟市場上發現的危險產品中,有440種產品來自中國;與此同時,美國食品醫藥管理局宣布,在從中國進口的稻米蛋白濃縮物中再次發現三聚氰銨,因這種蛋白添加劑被美國公司用來製造寵物食品,結果導致一些寵物的腎功能衰竭。

中國出口食品安全堪虞 危害國際社會

馬來西亞的《新海峽時報》亦於4月19日發表〈中國食品出口的警鐘〉一文,強調中國出口的食品安全問題不僅表現在寵物食品方面,人類食品亦不能倖免。文章列舉了一些中國人大都知道的事情,比如中國的一些農民為雞蛋注射致癌的工業染料,讓蛋黃看起來更加新鮮;果農為水果注射化學物質,促使芒果早熟,讓草莓和蘋果更加紅潤;漁民用含有致癌物質孔雀石綠的溶液浸泡淡水魚,使它們看上去更加新鮮──這些伎倆當然並非農民們的發明,他們都是付出高額費用才得到各類「生化技術」專家的「技術指導」。

上述消息對中國人絕非新聞,因為從90年代中期開始,同類報導就在中國媒體上屢屢出現。不少中國人都知道:那些從事種植業與養殖業的農民,都有為自家專門種養之物,絕對不吃那些他們作為商品銷往市場的產品。只是如今這類行為已經不限於關起門來禍害同胞,而是「環球同此涼熱」。這是經濟倫理正在崩解的中國作為貿易大國登上全球經濟舞台之後,世界正在為之付出的代價。

一國的商品,承載的不僅只是該國的工藝製作水平,還有其他各種社會文化因素。比如商品價格反映了該國勞動力的工資水平與福利制度,商品質量(編按:即品質)則折射了這個國家的商業信用乃至信用附生其中的道德秩序與這個國家的基礎制度。比如那些將自已食用物品與賣給他人的物品區別開來的農民們,他們這種行為本身,已經不只是喪失了商品生產者的職業倫理用以自律的信用與道德,還在於他們根本不用承擔出售這種有害食品的社會後果,因為這個社會缺乏追索這類無良生產者的法律鏈條與道德裁判能力。而缺乏這兩點,說明這個社會的倫理秩序已經崩潰,信用道德陷入瓦解。

中國制度及道德信用面臨瓦解

一個國家的基本秩序必須從兩個層面建構,一是基本制度(包含政治制度與法律制度),二是倫理道德,包含政府官員的政治倫理以及各職業群體的職業倫理。前者是強制性的他律,是制度信用;後者形成自律機制,是道德信用。如果制度約束已經失靈,意味社會秩序瓦解。而中國的情況表明,中國社會的基本秩序已經瓦解。

上述銷往他國的大量有毒食品與藥物,表明信用鏈條在幾個關鍵點上斷裂:一是國家信用失靈。中國只是加入WTO才幾年的成員國,因侵犯他國知識產權(編按:即智慧財產權)一直飽受詬病,這次集中爆發的有毒食品與藥物問題,嚴重影響到中國的國家信譽;二是政府與國民之間的信用約束已經斷裂,廠商既不為國家整體利益考慮,也不為本身的長久利益考慮,而政府也缺乏對廠商行為的有效約束;三是表明社會成員的道德信用缺失。生產者只有自己一時的短期利益考量,無視他人的生命安全。而這三個層面上的信用失靈,表明由制度信用與道德信用構建的社會秩序已經瓦解,犯罪者無須為自己的犯罪付出代價。而一個國家制度信用失靈與道德信用失靈交互作用的結果,就是社會的整體墮落,上層社會是精英流氓化(有人用貪官、奸商與文痞三個詞彙概括中國的政治、經濟、知識精英集團),下層社會則是平民痞子化。

這種趨勢如果得不到遏制,對中國人來說,最無可迴避的危害是生態環境將進一步惡化,受汙染的食物絕不只來自於那10%受到嚴重汙染的農田,由生態安全構築的食物供應鏈將充滿安全隱患。

(原載「華夏電子報」191期﹐原題為「從廠商行為看中國制度信用與道德信用的瓦解」)◇